最近ありがたいことに、入学についてのお問合せを多くいただいております。

入学のタイミングや、織る作品について、また初心者の方でも大丈夫ですか?などなど…

はたおとに通い始める方のほとんどの方が、初めて機織りをする方が多く、少しずつスキルアップできるようなカリキュラムをご用意してます。

また空き状況などは、ホームページに早めに最新情報を掲載しておりますので、ときどきホームページをご覧いただければと思います。

気になることなどありましたらお気軽にメールやお電話いただければ幸いです。

ご入学をご希望の方はまずは一度教室見学にお越しいただけると、教室の様子や作品など今後の参考になると思います。

本日は、東京校の様子と共に、教室のことについても紹介したいと思います。

手織教室はたおとの東京校は、水曜・木曜・金曜・土曜・日曜クラスがあり、10時〜17時の1日コースと18時〜21時の夜間クラスがあります。

1日クラスは基本月2回・年間で24回、夜間クラスは基本月4回・年間48回のスケジュールで授業があります。

この日は、土曜日クラスの授業。定員は13名、このクラスは高等科・専修科・研究科の生徒さんが在籍しています。

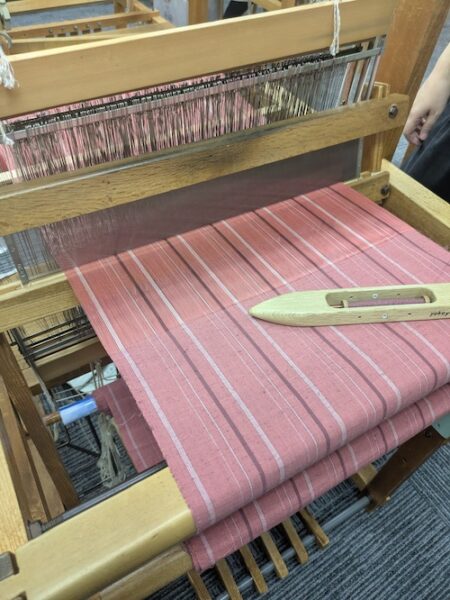

↑織っている作品や、工程などそれぞれ生徒さんのペースに合わせて進んでいきます。

はじめに行うのが、計画。

どんな糸を使って、どれくらいの布を織るのか、糸の密度を考え、糸量を計算し、組織(織り方)などを考えます。

↑高等科の生徒さんはカリキュラムの木綿着尺の整経をしています。

計画した糸の長さと本数を、縞の順でとっていきます。

↑研究科の生徒さんは服地の綜絖通し。通し順により、どんな織柄になるのかが決まってきます。

カリキュラムは4枚綜絖で作品をつくります。

↑高等科の木綿着尺の製織。

木綿着尺は、縞をデザインし糸染めから織りまで行います。作品も着物にする方や洋服に仕立てる方などさまざま。

糸染めは、埼玉の教室で染色実習をします。

↑研究科の生徒さんはノッティングで椅子マットを織っています。

カリキュラムを終えると、生徒さんは自分の好きな作品に取り組みます。

また土曜日クラスの生徒さんの織り上がった作品も少し紹介。

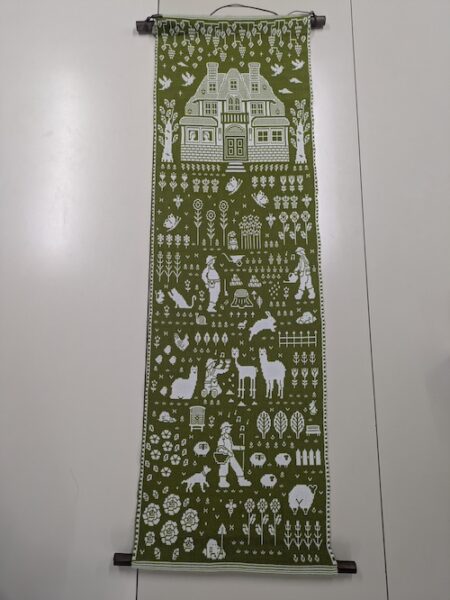

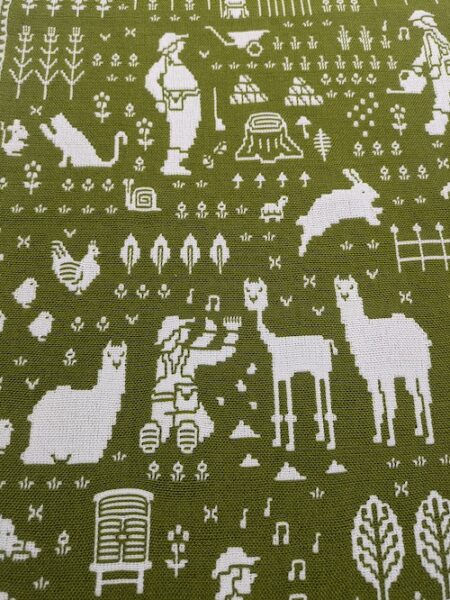

↑二重織の絵織り。オリジナルのデザインでいくつも作品を織っている生徒さん。

もう絵織りの作家さんといってもいい作品です。

飾っているとじっくりと眺めてしまう…毛を刈られるアルパカが私のお気に入り。

一つ一つに物語があり、生徒さんの世界観があるオリジナルの作品です。

↑両面パイル織りのタオル。教室でも珍しいパイル織り。織るときの仕掛けもひと工夫が必要です。

とっても貴重でとっても柔らかいタオルとなりました。

↑木綿の着尺をシャツに仕立てた生徒さん。作品にすると、反物とは違った表情を見せる縞の織物。

逗子にあるatelier Lindenさんに仕立ててもらったそうです。

↑レップ織で敷物を織った生徒さん。レップ織物も人気な織物です。

各クラス、そしてそれぞれの生徒さんが自分のペースで機織りと向き合っています。