教室では、毎月第二日曜日に東京校にて講義をしています。

講義内容は、【織物の歴史】、織物の基本である【三原組織】、さらに【染色】など、

実技のカリキュラムと組み合わせながら、織りの理解を深めていきます。

最近では遠方から通う生徒さんも増え、昨年からはZoomでの受講も取り入れました。まだ不慣れな点もありますが、教室で直接受講している方と、画面越しの方が一緒に学べるよう工夫しています。

今月の日曜日もこの講義があり、テーマは【組織図の作り方】

組織図は、いわば布の設計図。

組織図から織りたい布を再現したり、自分の作品研究にもつながります。

初等科のカリキュラムでも組織図を描いて作品を織りますが、この講義ではさらに一歩進んで、理解を深めていきます。

組織図のルールは地域や織機の種類によって多少異なりますが、基本を覚えていくと、機織りの楽しさがぐっと広がります。

今回の講義では、組織図の基本的ルール、完全組織、そして「織り上がり組織図」の書き方について学びました。

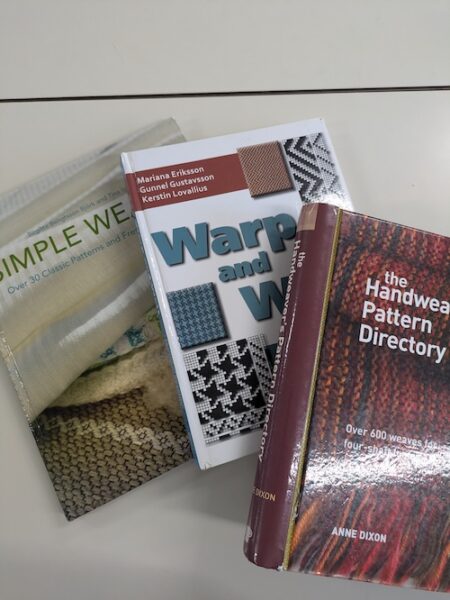

海外の洋書にも組織図は掲載されています。

しかし専門書を買ってみたけれど、教室で習ったものと違う…。と戸惑う方も少なくありません。

それは【タイアップ】の違いによるもの。

自分が使っている織機に合わせて組織図を読み替える必要があります。

研究科に進むと、このタイアップの変更も自分で行えるように、組織図を使って練習していきます。

来月のテーマは【変化組織】。

実際のサンプルを見ながら、より多くの組織を勉強していきます。