ゴールデンウィークも明け、昨日からはたおとの教室も再開です。

ゴールデンウィーク期間中は、天候にも恵まれ埼玉の毛呂山校では染色実習を開催しました

帯の染色や草木染めの講習を行いましたので、またブログにて紹介したいと思います。

さて、本日は生徒さんの作品の紹介をしたいと思います。

はたおとのカリキュラムでは、初等科に二つ作品を織ります。

一つ目の作品では、織物の基本である三原組織の平織や斜文織を使い、機拵えから織りまでの一連の流れを学びます。

そして二つ目の作品で、さまざまな組織の見本織を織り、組織図を書いて作品を織ります。

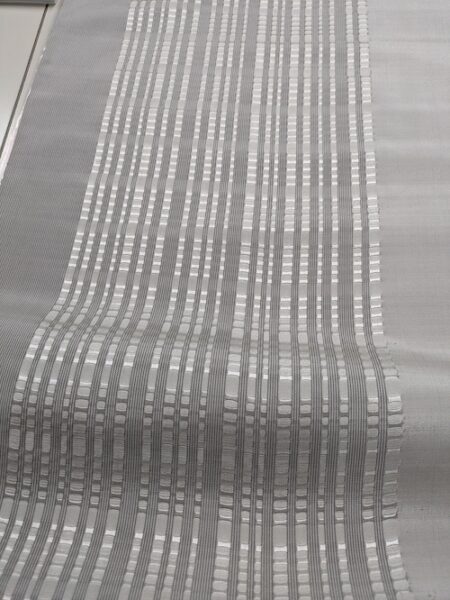

綿糸を使い、クッションカバーを織りました。

打ち込みを均一に、踏み順も間違わないように綺麗に織れていますね。

↑これも二つ目のカリキュラムのマフラーの作品。

片面斜文のマフラーは、表裏で経糸・緯糸の見え方が異なるため、巻き方によって色々な表情をみせてくれます。

そして高等科のカリキュラムでは、柄織・ノッティング・木綿着尺を織ります。

木綿着尺では、糸染めから行うので作品が織り終わるまで一年以上かかる大作となります。

専修科のカリキュラムは多く、縫取り・綴織・二重織・草木染め絹着尺があります。

↑縫取りでシマエナガを織りあらわし、巾着袋をつくりました。この袋には綜絖を入れる予定です。

次のカリキュラムでは、綴織でマットやタペストリーを織ります。

↑綿糸を使い、柄の異なるコースターができました。

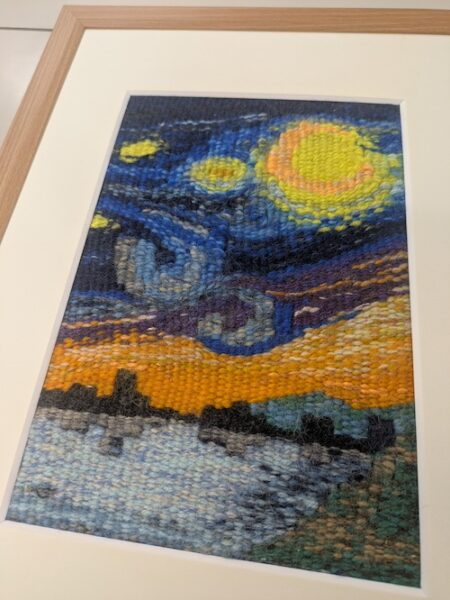

↑綴織の三部作。

↑真ん中の作品はゴッホの【星月夜】からイメージしてデザインをし、両サイドの綴織の作品も色の使い方など流れを感じます。

また研究科になると皆さんそれぞれの作品に挑戦します。

着尺や帯などを織る方や、ショールや敷物系を織る方など、生徒さんの織りたい作品を少しずつチャレンジをしています。

↑松葉綜絖を使った花織の練習で、ブックカバーとティッシュケースをつくりました。

最初は、花織の仕組みを理解するために小物から織る方も多いです。

↑花織の帯地。松葉綜絖を使わない花織は、複雑な模様を織ることができますが、手間暇かかる作品となります。

↑オーバーショット織の半幅帯。半分で折ると青系と緑系になるようにデザインしました。

↑ロートン織の帯地。ロートン織は、絹糸の光沢感が綺麗にでる人気の織物の一つ。

次回も作品について少し紹介したいと思います。