‘手織りについて’ カテゴリーのアーカイブ

今年も一年間、各教室の生徒さんが、それぞれのペースで機織りを楽しみました。

今年は専修科の生徒さんが多く、織るものも八寸名古屋帯や綴織、二重織りなどが多かった気がします。

次回の作品展ではどんな作品が展示できるのか、、、

毎回の作品展では、それぞれ年ごとの織りの流行などもあり、おもしろいものです。

今回は、生徒さんの作品を少し紹介したいと思います。

一番最初の作品では、平織り・斜文織りなどによりバック地や敷物を織ります。

入学して間もない時期は、簡単な織り方で、糸も太めのものをつかい、まず織ることに慣れるところから…

今年も七五三の季節になりました。

千歳飴をもった子供の着物姿も少なくなってきていますが、街で見かけると思わず笑みがこぼれますね。

はたおとの生徒さんでも、お孫さんやお子さんの着物や被布を織る方が多く、例年この時期に間に合うように一生懸命頑張っております。

そして今年も無事七五三のタイミングに着物が間に合ったようです。

さて、本日は東京校の機織りの様子を少し紹介します。

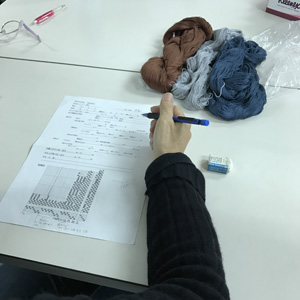

まず織る前の準備に、経糸の設計を行います。

本日も埼玉の毛呂山校はいつものように賑やかに開講中。

この毛呂山のことを知らない方も多いと思いますので、今回はすこし毛呂山町の情報をお伝えしたいと思います。

毛呂山は、埼玉南西部に位置し、人口3万5千人の小さな街。

明治頃には養蚕と機織りが栄えた街でしたが、次第に機織りの機械化も進み、繭価の下落とともに衰退し、現在では養蚕農家も二件となってしまいました。

またゆずの産地であり、このゆずをモチーフにしたゆるキャラのもろ丸くんが毛呂山町民に愛されているようです。

毎年文化の日には、伝統行事である流鏑馬が開催され、毛呂山に住んでいる子供たちが乗り子となり、疾走する馬から矢を射る矢的をします。

つい先日も、毛呂山の大スターである水泳の瀬戸大也選手がオリンピックの報告会の際に、この流鏑馬を披露しました。

(瀬戸大也選手のおかげで、毛呂山をモロヤマと呼んでもらえる様になりました。)

そんなオリンピアが生まれ、自然豊かな町の教室の様子を少し紹介したいと思います。

本日の毛呂山校は、帯や反物の作品が織り上がり、生徒さん同士でちょっとした発表会…

今月は、祝日にカード織りの特別講習を開催する予定です。

手織工房タリフの明石さんからご紹介頂き、田村ひろみ先生をお招きしての講習会。

カードと糸を使って手軽にできるカード織りには、機織りとは違ったおもしろみがあります。

一日の講習会ですが、どんな作品ができあるのか…また当日の様子は後日ブログにて紹介させて頂きます。

さて、本日は毛呂山校の様子を紹介したいと思います。

毛呂山校の木曜日コースは、午前クラス・午後クラス・夜間クラスの三つのクラスがあり、毎週授業があります。

午前中のクラスは、いつの間にか全員専修科以上…おなじみのメンバーですが、いつも和気あいあい!

まだまだ暑い日が続いておりますが、いつの間にか九月に突入…

これから少しずつ気温も下がり、機織りもしやすい時期になってきましたね。

この夏の期間にも、教室にはたくさんの作品が織り上がってきましたので、すこしではありますが紹介したいと思います。

入学してすぐは、ランチョンマットやマフラーなどを織りますが、高等科のカリキュラムになるとノッティングや木綿の着尺など大作に取りかかります。

↑このノッティングでは、今までの織り方とは異なり、経糸に毛糸を結んで織っていきます。