昨日は、埼玉の毛呂山校の手織コースの日でした。

毛呂山校の手織コースは、木曜日、土曜日に開講しており、昨日の木曜日は朝、昼、夜の3つのクラスで、それぞれ織を楽しんでいます。

朝のクラスは、最近入学された方がおおく、昼のクラスはベテランの方がおおく、そして夜のクラスは少人数でクラスごとに雰囲気も作品も異なります。

本日は、木曜昼コースの織の様子をご紹介します。

お昼のクラスは14:00〜17:00まで3時間、毎週それぞれのカリキュラムに沿って織りを楽しんでいます。

↑縫取りの作品を織っています。こちらはタペストリーになる予定!すごく細かい作業を集中して織っています。まだ始まったばかりですが完成が楽しみですね。

↑こちらは【紫根】で染めた絹糸を経巻きしています。今後市松織りで着尺を織ります。

↑これからそうこう通し。今半分ぐらいですが、集中力と根気のいる工程です。

↑モンクスベルトを追っています。秋らしい暖かい色の毛糸で、ピアノカバーを織っています。今年中に完成!?予定。

そして早いもので半年後には2年に一度の作品展が開催されます。

あっという間ですが、今後も沢山の作品が完成するのを楽しみにしています。

丹治好一先生の個展 【丹治好一の染・織Ⅱ】の開催もいよいよ来週となりました。

現在は展示会場のレイアウトや会場での案内の作成中です。

今回は、駅構内から個展の会場となる池袋の【オレンジギャラリー】への行き方についてのご説明です。

最寄りの池袋駅は、JR、有楽町線、丸ノ内線、副都心線、東武東上線、西武池袋線と交通の便が非常によい駅となります。

まず各改札から目指すのは、【メトロポリタンプラザ(ルミネ)】or【Esola】から地上への出口に向かいます。(出口側にある他の建物は、東京芸術劇場、メトロポリタンホテルなどがあります。)

そしてルミネ入り口の地下広場にある吹き抜けのエスカレーターから地上にあがります。

↑こちらの写真、右側の建物から出てきます。

この出口をでると、正面にあるメガネドラッグが目印となります!

ここを左に向かって歩くと、右手にイタリアントマトCafe Jr.が見えてきます。

そしてその先の角に、今回個展を開催する【ORANGE GALLERY オレンジギャラリー】が見えます!!

先ほどの出口から1分もかからずに到着出来ますが、池袋駅は出口が多く、道に迷いやすいので気をつけてお越し下さい。

10月になり雨の日が続き、そして肌寒い日が続いております。

そんな中、手織教室はたおとでは本日も機織りのクラスと、染色のクラスも開講中です。

本日はいつも明るく、ベテランの方が多い東京校の土曜日Aクラス、そして毛呂山校では染色の布染めコースと機織りのクラスがいつもと変わらず元気に織りと染めに精を出しております。

今回は、生徒さんの作品の専修科〜研究科の作品を紹介します。

専修科の作品には、縫取りの作品、八寸名古屋帯(角帯)、綴れ織、袋織、絹の着尺があります。

【専修科 綴織】

龍がかわいらしく綴れ織により表現されました!!

↑こちらは世界遺産になった【富士山】をイラストにしたバックの完成です。

【研究科 自由作品】

研究科になると、和物、洋物関わらず自分の好きな作品を織っていきます。

以前織った作品をもう一度織る方や、新しい作品にどんどん挑戦するかたもいらっしゃいます。

↑平織りでも、糸の太さ、色の違いによって素敵なショールに!

↑こちらのバック3点セットは、経糸は同じで、踏み方を変え様々な柄を織り出しました。

↑オーバーショットによりテーブルライナーが織り上がりました。

また作品が織り上がりましたらご紹介します。

10月を目前に、8月9月の暑さが嘘のように急に肌寒くなってきました。

体調管理が難しい時期ですね。

そして10月19日〜23日の丹治先生の個展ももうすぐです。

作品もそろい、あとは会場準備を残すのみ。 皆様のご来場を心よりお待ちしております。

今月も教室では、新しい作品が織り上がってきましたので、少しではございますが高等科の作品をご紹介します。

手織教室はたおとでは、初等科・高等科・専修科・研究科とカリキュラムに沿ってそれぞれの作品を織っています。 高等科のカリキュラムには柄織とノッティング、そして木綿の着尺があります。

【高等科 柄織】

柄織では、綿やウールをつかい、作品もひとそれぞれです。

↑こちらは男性の生徒さんの作品のクッションカバー。

↑織っているときは夏でしたが、先日完成しこれからの季節にぴったりのマフラーとなりました。

↑彩りがきれいなテーブルセンター。

↑数寄屋袋と手提げバック。セットでかわいいです!

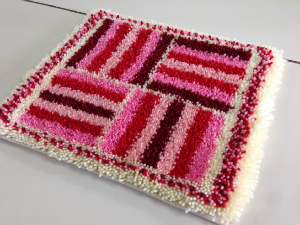

【高等科 ノッティング】

ノッティングでは、椅子マットや玄関マット、壁掛けなどを織ります。

↑上の3つはノッティングのマットが完成しました。色合いや、模様もそれぞれですね。

教室は、お陰様で東京校、大間々校、毛呂山校ともにお昼のクラスは全て満席です。

空き状況はホームページで随時更新しておりますので、ご確認ください。