‘機織り体験’ タグのついている投稿

今週の月曜日は、教室の高等科のカリキュラム【木綿の着尺】の染色実習の日でした。

木綿の着尺では、着物に仕立てる方や作務衣にする方、または洋服地にするかたやインテリア地など様々です。

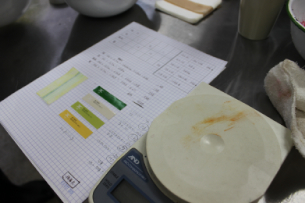

まずは縞の設計をし、染める色の割合を決めてから染色をします。

事前に教室で、自分が織りたいものを相談し、過去の縞のデザインや身の回りのものから縞のデザイン、染色をし織るので、一点ものの反物を一からつくることになります。

糸の扱い方や、色の配合など、糸の染色はこの高等科のカリキュラムではじめてですので、真剣に皆さん取り組んでおりました。

この日は、東京校、大間々校の生徒さん計4名が、木綿の染色に参加しました。

様々な色の糸が染め上がり、今後どのような縞の反物が織り上がるのか…。

またこの日の先生お手製の昼食はキノコのパスタ。

染色の合間の一つの楽しみでもあります。

先週の水曜日まで開催されていた、丹治先生の個展も無事終了しました。

ご来場頂いた皆様、お越し頂き誠にありがとうございました。

また2年後の開催に向けて(まだまだ未定ですが…)、少し休憩をして、また新たな挑戦をしてきます。是非楽しみにお待ち下さい。

そして手織教室はたおとの授業も通常どおり、本日も開校しております。

本日は、東京校水曜日Bコースを少し紹介したいと思います。

本日の水曜Bコースは、奇跡的にほとんどの方が着尺の準備や織りをしていました。

普段の教室では、様々なカリキュラムがあるので、マフラーを織っている方やバック地を織っている方や、タペストリーを織っている方など様々なのですが、この日はほぼ全員が着尺をあつかっていてびっくり!!

↑こちらは経巻きをしています。縞が素敵な、木綿の着尺です。

↑これからそうこう通し。自分で染めた絹糸をつかって着尺を織る予定。

↑絹の着尺がちょうど完成しました。こちらは洋服地になる予定!?です。

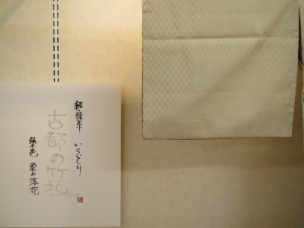

そして最後は織り上がった着尺が、着物に仕立てあがりました。

皆さんに初お披露目でき、完成の喜びを分かち合っておりました。

着尺ばかりの珍しいクラスの紹介でした。