‘化学染料’ タグのついている投稿

今年も早いものであとひと月を切りました。

急に寒くなってきたので、風邪の方も少しずつ増えてきて体調管理が難しい時期ですね。

さて、本日は先日の染色実習の様子を少し紹介したいと思います。

10月に続き、この日も木綿の染色実習。

入学してから一年過ぎた頃の生徒さんがこの染色実習に参加することが多いです。

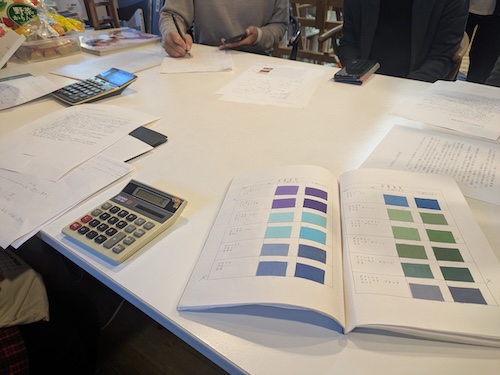

まず染色をする前に、縞の設計を行います。

普段の洋服やインテリアから「このストライプいいな」と思うもの、また教室で使われてきた縞を参考に、自分だけの縞をデザインします。

まずは紙に縞の幅と色の順序を書き出し、それに応じてどの色をどれだけ染めるか「本数と綛数」で計算します。

初心者でも、この設計 → 計算 → 染色の流れを理解することで、狙い通りの縞を計画します。

織物は意外と計算が多いです。

そして染色当日は、サンプルから染料の量を決めてから染色します。

10月に入り、ようやく過ごしやすい時期が訪れてきました。

窓を開け、風が抜けると気持ちのいい秋。

今日も桐生校の縁側でブログを書いていると心地よい風が流れています。

きっと来月には寒くて窓なんて開けてられない冬が近づいてくるのでしょう。短い秋…寂しいです。

さて、本日は毛呂山校(埼玉県)の染色実習の様子を紹介したいと思います。

教室ではカリキュラムに沿って作品づくりを進めていき、その中で糸染めから行う課題が3つあります。

今回はその一つ【木綿の着尺用の糸染め】の実習です。

染色前には教室で縞の設計から行い、その縞の割合からそれぞれの色の糸量を計算します。

この日の染色実習は東京校、毛呂山校の生徒さん計4名が参加し、それぞれの色を染めていきました。

縞の色から染料を選び、寸胴の中で色を混ぜながら思い思いの色を染めます。

ゴールデンウィークは、【化学染料による染色実習】と【初めての草木染め】をそれぞれ開催しました。

1日目は八寸名古屋帯用絹糸の染色実習(化学染料)

最近、このカリキュラムに取り組む生徒さんが多く、今年2回目の実習です。

経糸4綛を1色で染め、緯糸6綛を3色に染めます。

はたおとのカリキュラムには、専修科に八寸名古屋帯(角帯・半幅帯)があります。

このカリキュラムでは、糸の染色から行い、お太鼓柄は皆さん好きなデザインを考え縫取りで織り表していきます。

昨年の作品展でも、多くの名古屋帯の作品が展示されました。

↑正倉院の唐草文様からデザインしてお太鼓柄にしたり…

ゴールデンウィーク期間中は毎年染色実習を行なっています。

染色実習の内容もそれぞれ異なり、毎月行っている草木染めの実習とは少し変わった内容の染色となっております。

1日目は【木綿着尺の化学染め】

この糸染めは、高等科の最後のカリキュラム。

前回のブログでも紹介しましたが、縞の設計から糸染め、そして織りまで行う大作です。

まずは決めた縞の色はどの染料を使うのか決めていきます。

木綿の染色では【直接染料】を使い、普段馴染みのない名称の染料ばかり。