‘さまざまな織’ カテゴリーのアーカイブ

今回は前回に引き続き、生徒さんの作品を紹介したいと思います。

研究科の作品では、草木染めの着物や帯、マフラーや敷物などそれぞれ…

↑草木染めした絹の着尺。組織図をしっかりと書き、花織を織りました。

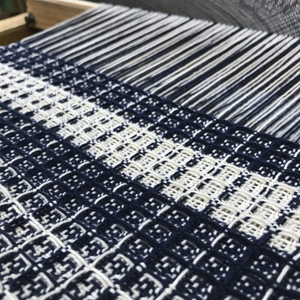

【ワッフル織】

たて糸・よこ糸が織物面に長くあらわれて、方形の凹凸を生じ、真ん中が凹んでいる。

織物の特徴としては、盛り上がった縁だけが肌に触れるので、べたつかず、さらりとした感触です。

【goose eyes】

山形斜文のこの織りは、柔らかい風合いに仕上がり今回はマフラーに。

糸はアルパカ、筬羽は30羽1本入れ…

糸の性質上、少し毛羽立ちやすく口の開きが悪いですが、段数を間違わない様にゆっくり進めていきました。

寒い時期に大変重宝したこのマフラー。冬の時期はウールを織りたくなりますね。

【縞】二色以上の糸を経・緯、または経緯に一定または不定の間隔をもって織り込んでいった経縞・緯縞・経緯縞(格子縞)をいう。

江戸時代の日本では粋な柄として縞が愛され、その呼び名は、その模様が南蛮貿易によってインドや東南アジアの島々から伝わったという島渡りからきているそうです。

玉葱のアルミ媒染で濃淡に染めた糸をつかい、両滝縞の着尺を織り始めました。

【千鳥格子(ハウンドトゥースチェック)】

柄が、犬の歯が並んでいるように見えるところからついた名前ですが、

日本では、千鳥が並んで飛んでいるように見えるところから、千鳥格子として有名です。

織り方は、同数の経糸と緯糸で織り出した、綾織りの格子縞です。