‘染色’ タグのついている投稿

染色コース(布)も先週の土曜日から今年の授業が始まりました。

布染めでは、毎月季節にあわせた様々な染材で、絹のショールなどを染めていきます。

春、夏、秋、冬…

また染材は草木の葉や幹、花など、、

草木染めではやわらかく、深みのある【色】が、時期や染材の種類によって表情をかえていきます。

また、同じ染料でも媒染剤によって染め色はかわります。

初めて染める植物の際には、この媒染剤の違いによる色を、サンプルとしてとります。

このサンプルが、現在の手織教室はたおとの貴重な資料にもなっています。

今月は、先月染めた染材のサンプル作りを午前中に行ないました。

草木の特徴や、染色方法など情報をまとめた資料に、色サンプルを貼って完成です。

これからも新たな色の発見と喜びを、この色見本につけ加えていきます。

先週の土曜日は、月一度の布染めコースの染色でした。

布染めコースは、埼玉の毛呂山校で第一土曜日に開催しております。

毎月染材は異なり、近所になっている草木や、さまざまな染材を染めています。

12月の染色は【檳榔子 ビンロウジ】の染色です。

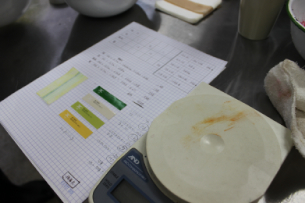

午前中は、染材を煮だし、数種類の媒染をつかい、色のサンプルをつくります。

媒染によって、それぞれ布の色は異なり、ショールを染めるときの資料とします。

今までつくってきたサンプルが、現在の布染めコースや糸染めにおいて貴重な資料となっております。

午後は、好きなショールを選んで染色です。

皆さん違ったショールが染め上がりました。

↑おまけに布染めコースの昼食です。キャベツとベーコンのアーリオーリオを美味しく頂きました。

今回もはたおとカリキュラムについて作品を交えて紹介します。

前回は初等科のカリキュラムでしたので、次は高等科のカリキュラムです。

高等科のカリキュラムは3つあり、一つ目に柄織をします。

綜絖の通し方、踏み方も今までの作品とは異なり複雑になりますが、素敵な柄が出てきます。

作品はマフラーや、バック地など様々です。

次のカリキュラムではノッティングを織ります。

マットにしたり、タペストリーにしたりと、用途により結ぶ糸を選択し織っていきます。

織り方の技法がこれまでの作品と違い、地道な織ではありますが、好きになる方も多い織り方です。

高等科最後のカリキュラムでは、木綿の着尺を織ります。

縞の設計から糸の染色、織までおこないます。

現在この木綿の着尺に取り組んでいる方が、東京校、大間々校、毛呂山校ともにたくさんいらっしゃいます。

今週の月曜日は、教室の高等科のカリキュラム【木綿の着尺】の染色実習の日でした。

木綿の着尺では、着物に仕立てる方や作務衣にする方、または洋服地にするかたやインテリア地など様々です。

まずは縞の設計をし、染める色の割合を決めてから染色をします。

事前に教室で、自分が織りたいものを相談し、過去の縞のデザインや身の回りのものから縞のデザイン、染色をし織るので、一点ものの反物を一からつくることになります。

糸の扱い方や、色の配合など、糸の染色はこの高等科のカリキュラムではじめてですので、真剣に皆さん取り組んでおりました。

この日は、東京校、大間々校の生徒さん計4名が、木綿の染色に参加しました。

様々な色の糸が染め上がり、今後どのような縞の反物が織り上がるのか…。

またこの日の先生お手製の昼食はキノコのパスタ。

染色の合間の一つの楽しみでもあります。