‘着尺’ タグのついている投稿

10月を目前に、8月9月の暑さが嘘のように急に肌寒くなってきました。

体調管理が難しい時期ですね。

そして10月19日〜23日の丹治先生の個展ももうすぐです。

作品もそろい、あとは会場準備を残すのみ。 皆様のご来場を心よりお待ちしております。

今月も教室では、新しい作品が織り上がってきましたので、少しではございますが高等科の作品をご紹介します。

手織教室はたおとでは、初等科・高等科・専修科・研究科とカリキュラムに沿ってそれぞれの作品を織っています。 高等科のカリキュラムには柄織とノッティング、そして木綿の着尺があります。

【高等科 柄織】

柄織では、綿やウールをつかい、作品もひとそれぞれです。

↑こちらは男性の生徒さんの作品のクッションカバー。

↑織っているときは夏でしたが、先日完成しこれからの季節にぴったりのマフラーとなりました。

↑彩りがきれいなテーブルセンター。

↑数寄屋袋と手提げバック。セットでかわいいです!

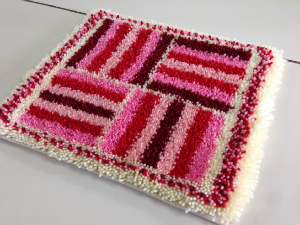

【高等科 ノッティング】

ノッティングでは、椅子マットや玄関マット、壁掛けなどを織ります。

↑上の3つはノッティングのマットが完成しました。色合いや、模様もそれぞれですね。

教室は、お陰様で東京校、大間々校、毛呂山校ともにお昼のクラスは全て満席です。

空き状況はホームページで随時更新しておりますので、ご確認ください。

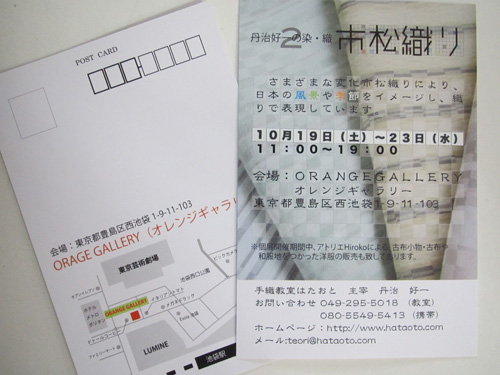

来月10月19日(土)〜10月23日(水)に丹治好一先生の個展を池袋にて開催いたします。つい先日個展の案内ハガキが完成し、あとは残りの着尺を織るばかり。

今回は個展について少しご案内をさせていただきます。

個展の会場は、池袋のメトロポリタン口からすぐ近くの【オレンジギャラリー】で行ないます。

池袋駅からすぐ近くのこの会場は、2007年にも個展を開催した場所です。

作品はさまざまな変化市松織により、日本の風景や季節をイメージし、織りで表現しており、着物を12点展示する予定です。

草木染めによる華やかな着物を是非ご覧になってください。

【個展情報】

丹治好一の染・織Ⅱ

日程:10月19日(土)〜10月23日(水)

時間:11:00〜19:00

着物の展示、販売

また、個展期間中には、アトリエHirokoによる、古布小物・古布や和服地をつくった洋服の販売もいたしております。

皆様のご来場を心よりお待ちしております。

【専修科 縫取り】

縫取りの課題ではイラストや風景、模様などを織りで表現します。

↑首輪には古銭をつけ額にいれて飾るので、ご利益のありそうな招き猫になりそうです!

↑こちらの作品は、ブックカバーとティッシュケースをつくりました。

蝶のイラストの色合いがきれいで、ティッシュカバーの柄も素敵です。

【専修科 絞り染め】

絞り染めの課題が出来上がれば無事専修科修了!おめでとうございます。

修了後は研究科になり、自分が好きな作品を織り始めます。

【研究科】

研究科では、着物やマフラー、インテリアなど様々な技法をつかって作品を織っていきます。

これからも毎月多くの作品が東京校、大間々校、毛呂山校から織り上がってきますので、またご紹介させて頂きます。

暑かった8月も残りわずかですね。

最近も多くの作品が織上がり、作品に仕上がってきました。

少しではありますが、カリキュラム順に生徒さんの作品を紹介します。

【初等科】

こちらは第一作目の作品です。バックと余り生地でカード入れが完成しました。

自分で織った生地だと、余った生地も大事に使いますね!

平織りでバックを織りました。この作品も一作目ですが、緯糸を変化させることにより表情も変わっていきます。

上3つは、カリキュラム二つ目の作品です。それぞれ60種類の見本織の中から好きな柄を選び作品にしています。

色合いもひとぞれぞれ、出来上がる作品もひとそれぞれです。それぞれの個性がでていて素敵です。

【高等科】

高等科の最初の作品の柄織によるマフラーです。この冬に活躍しそうです。

ノッティングにより、椅子マットの完成です。

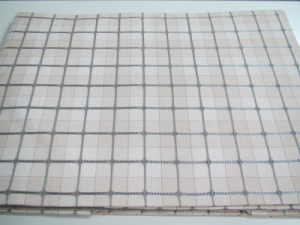

お二人とも現在は自分で染めた糸をつかい、着尺を織っています。

次回もまた生徒さんの作品を紹介します!!

今回の個展のテーマは【日本の四季】(仮)

10月に開催予定である丹治先生の個展にむけ、着実に着尺が織り上がっております。

市松織により、さまざまな日本の風景や色を着物で表現しており、10数点を出品します。

昨年より、個展にむけ織りはじめた着尺も現在10点が完成しており、今も次の作品にむけ糸の準備中です。

こちらの糸がどんな表情の着物になるのか楽しみです。

また今準備している着尺の糸は【いろどり】という地元埼玉の絹糸をつかっています。

国内の養蚕農家が少なくなってきている現在、埼玉でも数少ない家蚕の糸です。

非常に光沢のある糸で、織上がりの風合いがお気に入りの糸だそうです。

この埼玉の糸とともに、今後も織と着物の文化、そして素晴らしさを伝えていければと思います。

是非個展にてご覧ください。皆様のご来場をお待ちしております。

個展の詳細はまた後日お知らせします。