‘機織り’ タグのついている投稿

ゴールデンウィークも明け、昨日からはたおとの教室も再開です。

ゴールデンウィーク期間中は、天候にも恵まれ埼玉の毛呂山校では染色実習を開催しました

帯の染色や草木染めの講習を行いましたので、またブログにて紹介したいと思います。

さて、本日は生徒さんの作品の紹介をしたいと思います。

はたおとのカリキュラムでは、初等科に二つ作品を織ります。

一つ目の作品では、織物の基本である三原組織の平織や斜文織を使い、機拵えから織りまでの一連の流れを学びます。

そして二つ目の作品で、さまざまな組織の見本織を織り、組織図を書いて作品を織ります。

綿糸を使い、クッションカバーを織りました。

3月も終わりあっという間に新年度が始まりました。暖かい日が続いたと思ったら急に雪が降ったりと洋服選びを失敗する日がたびたび…

桜も寒い時期のお花見となりました。

さて先月の土日も天気が良く、染色日和。

二日間でたくさんの生徒さんが実習に参加しましたので、少し紹介したいと思います。

今月の染料は【欅 けやき】

欅はニレ科ケヤキ属の広葉落葉高木。

木目が綺麗で、材質が硬いため建築材として使われることが多いです。

そんな欅の木材を機械で細かくして、染料としました。

第二日曜日は、東京校の講義の日。毎月行う講義では、織物の歴史や組織図などさまざまなことを学びます。

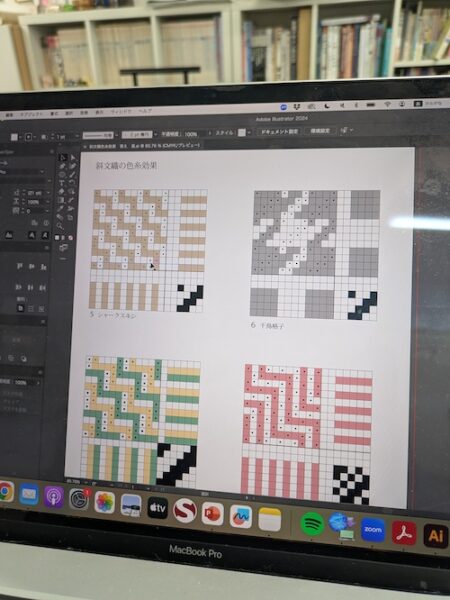

今回の講義の内容は【色糸効果】

色糸効果は、織物組織と色糸の配列の仕方によってできる模様のことです。

本日は群馬県桐生校の機織り教室。

今週の天気予報では雪の可能性があったので少しドキドキしていましたが、幸い雨の中桐生校へ行きました。

先月は休みのかたが多く、遅い新年の挨拶からスタートしました。

毎年はじめに、繭クラフトの作品を生徒さんが作ってくれます。

1月に入り、2025年の各クラスの授業がすべて始まりました。

新年の最初の授業を着物姿で来てくれた生徒さんもおり、新年らしい機織りの教室。

着物を着て機織りをしていると、ここだけ時間がタイムスリップしたような感覚になります。

花織の着尺もあと少しで完成。次回いよいよ終わりが見えそうです。