‘機織り’ タグのついている投稿

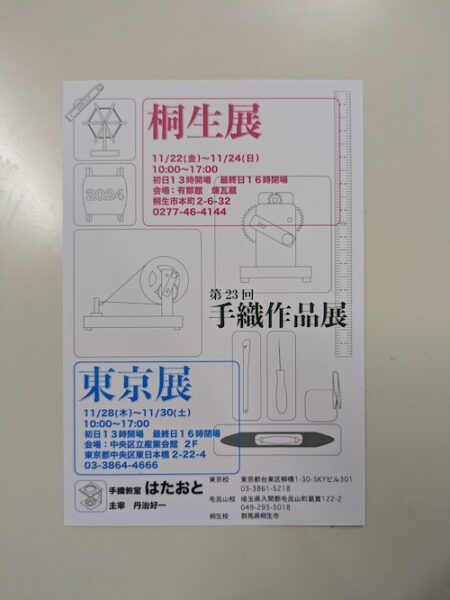

今年も11月に手織作品展を開催します。今回で23回目の展示会。

案内ハガキもできて、展示する作品数もおおよそ決まってきました。(完成目指して展示会ギリギリまで織ってる方もいます。)

展示会では、初等科から専修科のカリキュラムの作品が展示され、マフラーや敷物、着物や帯などが並びます。

いつからか体育の日はスポーツの日と変わり、日付も第二月曜日となりました。

三連休通して天候もよく、スポーツの日の染色も良い天候の中で行えました。

さて、本日は三連休初日の土曜日は毛呂山校土曜日コースの様子を紹介したいと思います。

作品展が近づいてきて教室では作品がたくさん仕上がってきました。

↑専修科最後の絹の着尺を、着物に仕立てました。

経糸は黄色でしたが、緯糸の色でグッと落ち着き、纏うとまた印象が変わります。

今回の展示会も、たくさんの着物が展示できそうです。

↑高等科カリキュラムの柄織りマフラー。太い縞の中に、緑・紫の細い縞が入っています。

ここでのカリキュラムは綜絖通しと踏み順が今までに比べると少し複雑になりますが、丁寧に織れていますね。

↑研究科になると色々な織り方にチャレンジします。織りたい作品に取り組み、ご自身でポシェットに仕立てました。

↑初等科のカリキュラムで膝掛けを織りました。作品の上にあるのは組織図。

紙を切って、経糸・緯糸の色で塗り、織ったときのイメージを深めました。素晴らしい!

どんどん作品も仕上がり、次の日の日曜日クラスでもたくさんの反物が織り上がりました。

作品展までおよそ1ヶ月…今回も300点以上の作品を展示します。

9月の三連休、まだまだ暑さが続く本日も桐生校で機織りです。

桐生校は現在8名、ベテランの方が多くそれぞれ生徒さんのペースで作品に取り組んでいます。

そして再来月から作品展も始まるので、桐生校で会場近辺のお店を情報収集しています。

前回作成した桐生マップに訂正を加えて、今回も桐生に来る方に渡す予定です。

さて、本日は桐生校の様子を少し紹介したいと思います。