‘はたおと’ タグのついている投稿

先週の平日に、木綿の化学染めの講習を行ないました。

カリキュラムの一つである木綿着尺の染色は、年に2〜3回開催されており、それぞれのカリキュラムの進捗状況にあわせて参加します。

今回参加された方は、東京校の生徒さんと大間々校の生徒さんの計4名です。

まず事前に着尺の縞のデザインを行ない、それぞれの色の綛数を決めて染色を始めます。

ほとんどの方が初めての染色でしたので、おそるおそる染料をいれて染色をしていました。

先生に色の配合を聞きながら、デザインした色を目指して…

一日がかりの染色で帰りは疲労困憊でしたが、自分の染めた糸に納得の様子だったはず!

糸の染色が終わったので、今後織りの準備に入ります。

それぞれどんな着尺になるのか、今後の作品が楽しみです。

今月の染色コースは【梅】の染色です。

染色コースは、布染めコース、糸染めコースがありますが、

今月は雪のため中止となったクラスもありましたが、2つのクラスで染色コースを開講しました。

まず梅の幹をチップ状にしたものを染材として、煮だしていきます。

煮だした染液を使い、染色、媒染を繰り返していきます。

きれいな赤茶に染まりました。

他にも、同じ染材でも媒染の違いや濃度によってそれぞれ異なる色の糸に染まっていきます。

布染めコースでも同様に梅の染色です。

今回は、新しく入荷したヤマジンシルクさんのショールを使っての染色でした。

素材が変化することにより、染める楽しみもまた増えます!

↓今月のランチはアサリのトマトパスタでした。

来月の染色は【山桜】の染色です。どんな色が染まるでしょうか…。

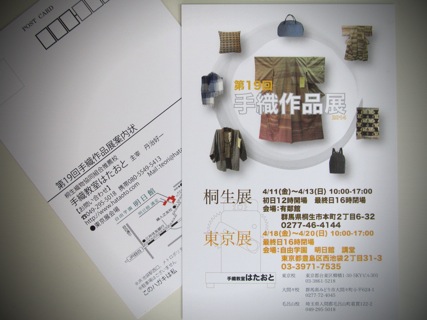

今年4月に開催の【手織作品展】の案内ハガキが完成しました。

今年で19回目を迎え、生徒さんの作品が300点以上展示されます。

はたおと生徒さんの作品や、はたおとの友の会の方の作品が展示され、作品もマフラーから着物まで幅広くみることができます。

この展示会は2年に一度開催され、まずは桐生で展示会が行なわれ、その翌週に東京でも開催されます。

桐生の展示会場である《有鄰館》は、桐生市指定重要文化財であり、江戸から明治時代に倉庫蔵として利用されていた、趣のある会場となっております。

また東京の展示会場は《自由学園 明日館 講堂》は、大正時代に有名建築家に設計され、現在は展示場や発表会などで利用されています。

数多くの作品と展示会場が織りなす素敵な雰囲気を楽しめる会場となっております。

皆様のご来場を心よりお待ちしております。

【第19回 手織作品展】

《桐生展》 日程:4/11(金)〜13日(日)10:00〜17:00

初日12時開場 最終日16時閉場

会場:有鄰館

群馬県桐生市本町2丁目6−32

《東京展》 日程:4/18(金)〜20日(日)10:00〜17:00

最終日16時閉場

会場:自由学園 明日館 講堂

東京都豊島区西池袋2丁目31−3

前回に続き今回も生徒さんの作品を紹介させて頂きます。

今回は専修科、研究科の生徒さんの作品となります。

冬の寒い時期に織っていたこともあり、マフラーやショールを織っている方が多かったような気がします。

少しではございますが、ご覧ください。

【専修科 二重織】

《マフラー》

二重織は足の踏み方によって、さまざまな形に変化します。

皆さん、作品の用途によって織り方を選んで織っています。

【専修科 綴れ織】

《マット》

《タペストリー》

【研究科】

研究科では、着尺を織る方やマフラーを織る方など、皆さん自分の好きな作品を織っています。

自分のもの、家族のもの、友人のものなど、それぞれの想いをもって作品づくりに励んでおります。

《絹ショール》

《花織 コースター》

《レース織 ショール》

《ワッフル織 マフラー》

来月もたくさんの作品が織り上がるのを楽しみにしています。

先週の雪がまだ残り、寒さも厳しい日が続いております。

土日は、雪のためお休みの生徒さんもいましたが、

4月の作品展にむけて、作品も次々に織り上がってきています。

少しではございますが、カリキュラムの順に作品を紹介します。

【初等科 織り方練習】

基本的な織り方の練習を行ない、その後ランチョンマットやテーブルセンター、バック地などを織ります。

《ランチョンマット》

《テーブルセンター》

《バック》

【初等科 見本織】

二つ目の作品では、綜絖の通し方、踏み方の違いにより様々な柄を織りだします。

作品もマフラーや、クッション地など様々です。

《マフラー》

【高等科 柄織】

高等科では、柄織やノッティング、木綿の着尺を織ります。

木綿の着尺は染色から行なうので、今までの作品に比べて時間も労力もかかりますが、織り上がった喜びはひとしおです。

【高等科 ノッティング】

次回は専修科、研究科の作品を紹介します。