‘埼玉’ タグのついている投稿

機織りでは布を織るだけでなく、

機拵え(はたごしらえ)、そして製織という工程を経て布を作っていきます。

(もちろん糸染めからすることもあります。)

まず最初に行うのが、糸の選択。

用途にあわせて、素材・太さを決めて、配色や組織を考えます。

↑絹着尺のデザイン

1992年に大間々校が開校して以来、故・岩下先生から丹治先生へと引き継がれ、

群馬の地で長く続けてきた機織り教室ですが、

今年3月をもって、その長い歴史に幕を下ろすこととなりました。

大間々校から桐生校へ移転しての2年間。いつも笑いの絶えない、あたたかな教室。

これからは「友の会」として、この場所で機織りを続けていきます。

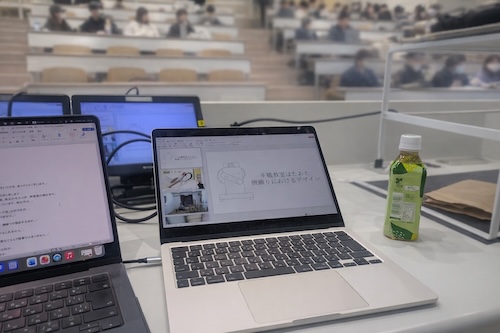

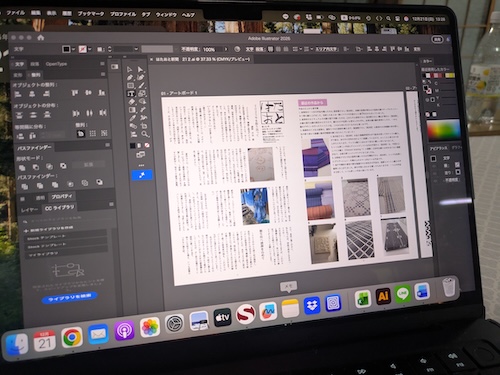

2026年の仕事はじめは、大学での講義から始まりました。

今年もご縁をいただき、目白大学 社会学部 社会情報学科の学生さんに「機織りのデザイン」についてお話しさせていただきました。

今年で4回目となる今回の講義では、デザインの話に加えて、

今の時代における機織りの価値や課題、そして今後の活動についてもお話ししました。

2025年の各クラスの教室も最後の授業を迎えております。

教室の定期通信【はたおと新聞 no.212】が本日の教室からお渡しになります。

一年の動きや作品紹介などさまざま書いておりますので、是非ご覧になってください。

今年も早いものであとひと月を切りました。

急に寒くなってきたので、風邪の方も少しずつ増えてきて体調管理が難しい時期ですね。

さて、本日は先日の染色実習の様子を少し紹介したいと思います。

10月に続き、この日も木綿の染色実習。

入学してから一年過ぎた頃の生徒さんがこの染色実習に参加することが多いです。

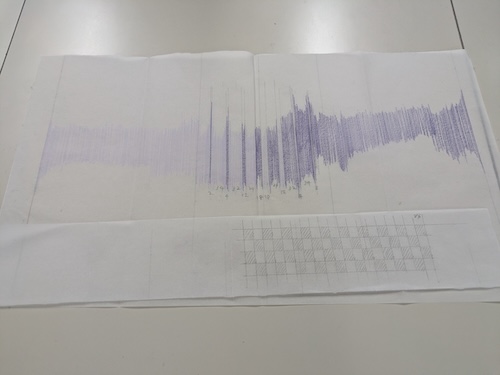

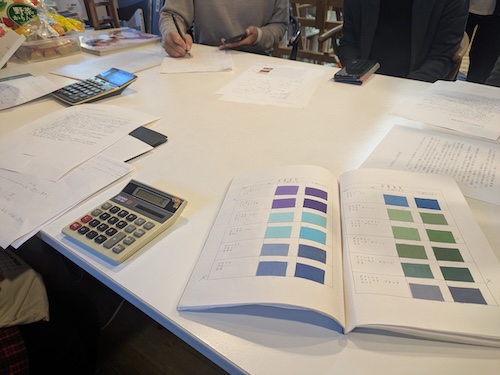

まず染色をする前に、縞の設計を行います。

普段の洋服やインテリアから「このストライプいいな」と思うもの、また教室で使われてきた縞を参考に、自分だけの縞をデザインします。

まずは紙に縞の幅と色の順序を書き出し、それに応じてどの色をどれだけ染めるか「本数と綛数」で計算します。

初心者でも、この設計 → 計算 → 染色の流れを理解することで、狙い通りの縞を計画します。

織物は意外と計算が多いです。

そして染色当日は、サンプルから染料の量を決めてから染色します。